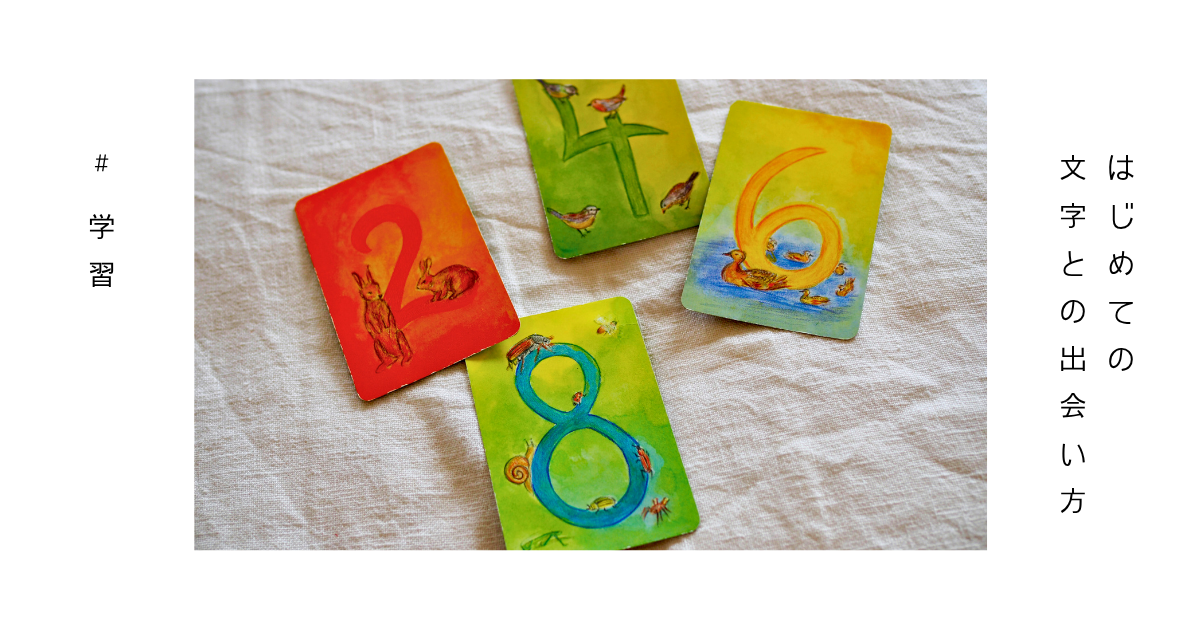

紙と鉛筆の前に座らせる前に。まずは手と体で文字や数字と出会わせてみませんか。遊びとぬくもりを通して、自然に「ことば」が心に灯る──そんな工夫をまとめました。

なぜ「遊び」で文字と数字に出会わせるのか

4歳ごろになると、子どもは自分の名前や気になる言葉、数字に自然と目を向けはじめます。でも、大人が思うような「教え方(あいうえお表を見せる、ドリルで練習する)」は、まだ早い場合もあります。

シュタイナー教育の考え方では、知識は体験を通して心に刻まれることを大切にします。指先や全身で感じたことは、ただの記憶ではなく「意味」として残りやすいのです。

日常でできる3つの具体ワーク

1 指先で伝える 背中や手のひらに文字を書く

紙に書かせる前に、まずはぬくもりのある触覚で文字を伝えます。親が子どもの背中にそっと指で「あ」「こ」「う」などと書き、子どもに当てっこさせてみましょう。逆に子どもが親の背中に書いてくれるのも楽しい体験になります。

好きな食べ物などを使うと、意味と結びつきやすくなります。

2 からだで文字・数字になる 全身を使う体感遊び

文字や数字を体で表現します。例えば「0」は丸くなる、「1」はまっすぐ伸びる。親子で「10」を作る遊びは盛り上がります。

体で表すことで形の感覚が深まり、抽象的な「文字」が具体的な身体感覚と結びつきます。

3 名前や食べ物で文字を身近に

子どもの名前や「今日のごはん」など、日常の身近な言葉から始めると学びが生活とつながります。例えば夕食の前に「きょうのごはんは、こんな字だよ」と親が言って、背中に指でひとつずつ示す。

遊びの延長で、子どもは気づけば読み書きの芽を育てていきます。

実践のコツ

- 短く、軽いテンポで。遊び感覚を忘れずに。

- 間違いを咎めない。気づきの瞬間を一緒に喜ぶ。

- 日々のルーティンに少しだけ挟む(朝の「おはよう」文字あて、寝る前の数字ごっこなど)。

- 紙に書かせる前の「体験」を何度も繰り返すと、自然に鉛筆に向かう意欲が湧く。

まとめ 教えるのではなく、伝わることを

文字や数字との本当の出会いは、紙の前だけにあるわけではありません。指先のぬくもり、体の形、親子の笑い声──そうした日常の体験が、子どもの心にやさしく根づいていきます。

教えることに力を入れる前に、まずは「遊びの入口」を作ってみてください。そこから、自然と学びが広がっていきます。