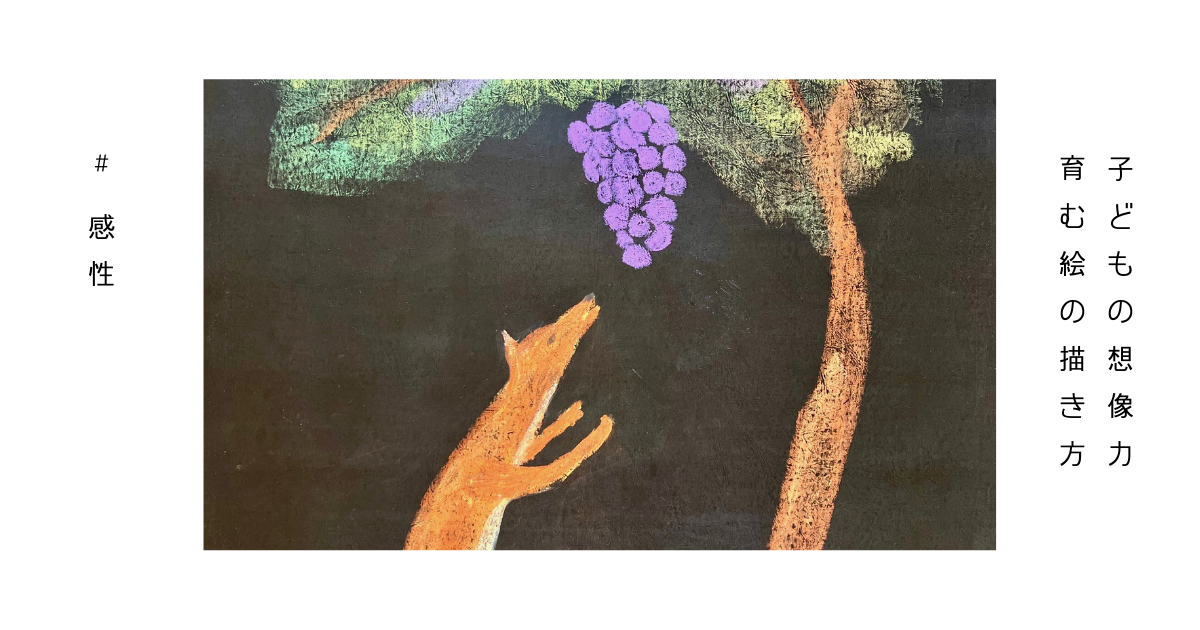

子どもの絵を見て「もっと上手に描けたら…」と思ったことはありませんか? 実は、素敵な絵を描く鍵は技術だけではなく、心と体で感じることにあります。 シュタイナー教育が考える、子どもの想像力を引き出す絵の描き方を学んでみましょう。

技術だけではない、絵を描く本当の意味

ともすると親は「絵が上手になるには、形の捉え方や色の塗り方を練習すれば良いのでは?」と考えがちです。もちろん、技術的な要素も重要です。しかしシュタイナー教育では、絵は技術ではなく、子どもの『感じる力』から始まると考えます。

子どもが外で遊び、風や光を肌で感じる。その体験が心に染み込み、自然と絵に現れるのです。だからこそ、子どもの絵に必要なのはまず『自由に感じる』時間を持つこと。

日常で実践できる3つのポイント

1 自由に描かせてあげる

子どもが絵を描いているときは、まず口出しをせずに自由に描かせてあげましょう。大人の指示が入ると、子どもの中にある感情や想像力が抑え込まれてしまうことがあります。

2 親も一緒に絵を描く

親が楽しそうに絵を描く姿を見せることで、子どもも絵を描くのがより楽しくと感じられます。一緒に描くことで、親子の会話も弾みますし、公園や自然の中などで体験したことがありありと思い出せます。

3 想像力を広げる声掛け

例えば、木を描くときにこんな声掛けをしてみてください。

- 「木の根っこって、どっしり幹を支えているんだね」

- 「枝がお日様を浴びようと、ぐーんと伸びているね」

- 「葉っぱが風のささやきを聞いているみたいだね」

形や色の指示をするのではなく、子どもの心が動く言葉をかけてあげることで、自然と表現が豊かになります。

実際のエピソード

私の教室に通う子どもたちも、初めは絵を描くことが苦手だったりします。でも、グリム童話や日本の昔話など様々なお話を聴いたり、声掛けで想像力が刺激されると、しだいにその子らしい絵が生まれてきます。技術を教えなくても、自然と深みのある表現が育まれていくのです。

なぜこのアプローチが大切なのか

現代の子どもたちは、スマホやテレビといった受動的な情報に囲まれています。こうした環境では、子どもの心が動く体験が不足しがちです。だからこそ、絵を描く時間を通して、様々なものを体験して心を動かし、自分自身の心の世界を表現する経験を持つことが重要です。

まとめ

子どもの絵に大切なのは、技術ではなく心で感じること。親としてできるのは、自由な表現を温かく見守り、時には一緒に楽しむことです。ぜひ次のお休みには、親子で絵を描く時間を作ってみてください。